JEAN-JACQUES RUE

Biographie

PROGRAMATEUR

Parfois les destins et les passions se dessinent par des hasards improbables de la vie, parfois par des accidents, par le destin pas forcément folichon de ses parents, par la ville tristounette où l’on a grandi.

À plus de 50 ans, devenu animateur/programmateur de l’Utopia, une salle de cinéma de banlieue à Saint Ouen l’Aumône dans le Val d’Oise, et programmateur en distribution pour Urban Distribution, je vis par et pour le cinéma presque depuis toujours.

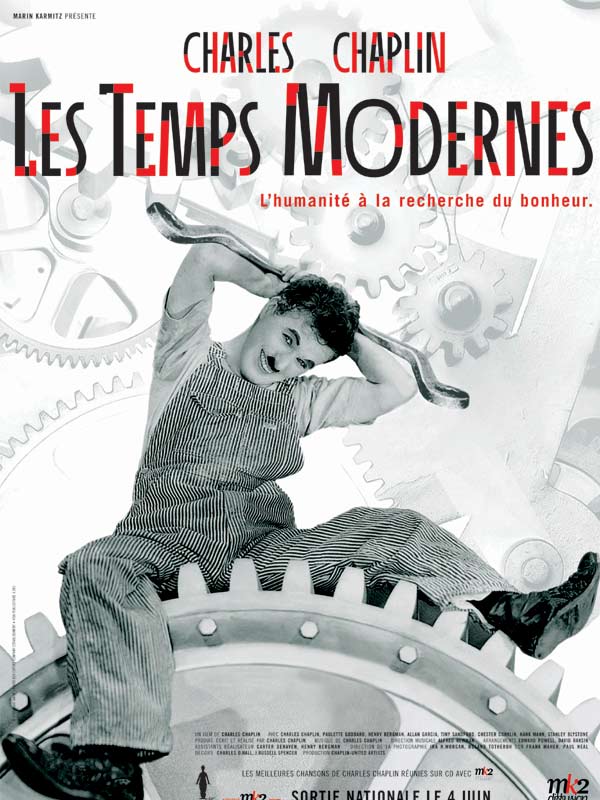

Probablement un peu parce que je suis né mal fichu avec une malformation intestinale, qui a fait de moi un zombi jusqu’à l’âge de 6 ans. Locataire quasi permanent des hôpitaux. Un gamin dont la tronche cadavérique fut l’occasion d’un dépôt de plainte pour maltraitance de la part de voisines connes et malveillantes. Jusqu’à la primaire, je ne connus pas franchement les parties de foot entre copains et les bacs à sable. Le sport et les jeux collectifs, ce ne fut que tard pour moi. Et, à peu près remis, je gardais un goût certain pour la solitude et la lecture que m’inculqua maman avant même que les futurs ignares qui devaient me côtoyer à l’école ne sachent lire. Il y avait aussi le ciné-club, où mon père m’emmenait chaque semaine pour découvrir les chefs d’œuvres du burlesque. Je devais être marqué à jamais par Les Temps Modernes, Les Lumières de la Ville, et Le Kid, de Chaplin, dont je n’avais pas forcément compris alors la puissance anticapitaliste et l’hommage magnifique à la classe ouvrière et aux déclassés.

Et puis probablement que ma passion du cinéma est indéfectiblement liée à mon père stalinien irrécupérable. Non content de m’emmener dès l’âge de 2 ans à un congrès du Parti à Moscou, il m’emmenait voir chaque année les Chœurs de l’Armée Rouge, mais aussi les projections des films d’Eisenstein, le magnifique cinéaste de la propagande soviétique. Il devait plus tard m’envoyer en camp de pionniers en RDA alors que d’autres enfants goûtaient aux colos au bord de l’Atlantique. Dès la prime adolescence il me fit voir Le Cuirassé Potemkine et son escalier tragique où les armées du tsar abattaient une mère de famille qui lâchait sa poussette. Ce chef-d’œuvre devint un des grands films qui marqua à jamais mes souvenirs de cinéphile.

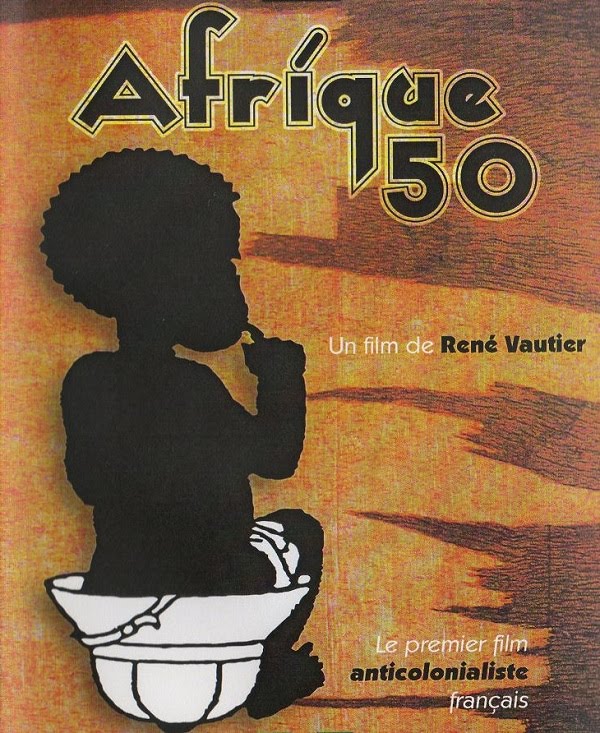

Mon père, compagnon de route de Curiel et des réseaux Janson des porteurs de valise pour le FLN, devait aussi forger ma conscience antiraciste et anticoloniale qui devait dès l’adolescence m’inciter à découvrir le cinéaste militant René Vautier, qui fut pour moi une lumière dans la nuit.

Enfin alors que le terme limoger désigne une sanction et, il y a encore peu de temps dans la hiérarchie militaire, un exil disciplinaire, j’ai eu la chance de grandir à Limoges. Ville dont la principale fierté, la porcelaine, était tombait en désuétude, les jeunes mariés ayant perdu l’habitude de demander des services à vaisselle dans leur liste de mariage. Mais justement quand on habite une ville moyenne où les propositions de divertissement ne sont pas pléthore, il reste toujours le cinéma où, adolescents, nous nous réfugions chaque mercredi et chaque week-end. Ce furent les années cinéma bis, où l’on suivait les conseils des revues Starfix et Mad Movies, où, prétendant aller voir le dernier dessin-animé, on se faufilait en douce dans la salle voisine où passaient les films d’horreur italiens ou américains, ceux de Dario Argento ou John Carpenter, ou encore les films érotiques qui devaient forger notre imaginaire par la peur et le désir.

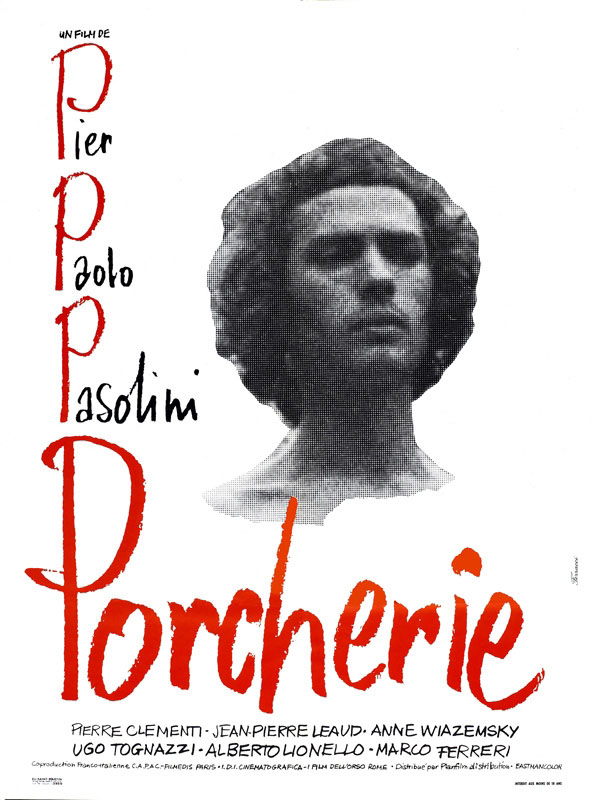

Les chats ne faisant pas des chiens, et, dès 15 ans, je rentrai en politique. Militant anarchiste et écologiste, je désespérais mon père communiste et forcément anticolonialiste : pour la mémoire des peuples, contre l’Afrique-du-Sud de l’apartheid, pour la Palestine, dans la lignée de papa qui avait milité pour l’Algérie indépendante. Forcément, mon intérêt pour le cinéma devait s’en ressentir. Quand le goût de la transgression a croisé ma conscience politique naissante, je me suis passionné pour des cinéastes comme Pasolini et Fassbinder, qui ont tous deux, dans leur société respective, dénoncé la bourgeoisie des années 60/70, son hypocrisie et son racisme. Le film métaphorique Porcherie de Pasolini, où le jeune bourgeois préfère la compagnie des porcs à celle de sa classe, reste pour moi incontournable. Dans Tous les autres s’appellent Ali, Fassbinder nous raconte l’impossible amour entre un immigré marocain et une veuve allemande dans un pays gangrené par le racisme et les réminiscences d’une génération qui participa au nazisme. Pasolini, c’est aussi un regard splendide sur les déclassés des banlieues romaines, ces gens dont je me sentais si proche, dans Accatone et Mamma Roma, parmi les premiers films pour moi où on filmait la banlieue sans indulgence mais avec tant de beauté.

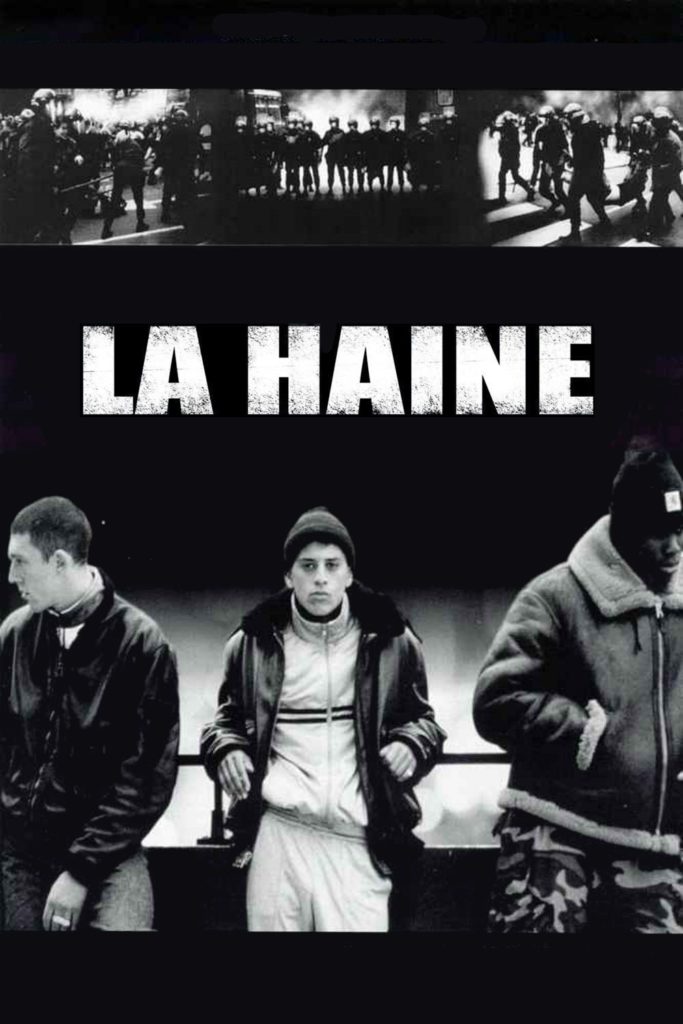

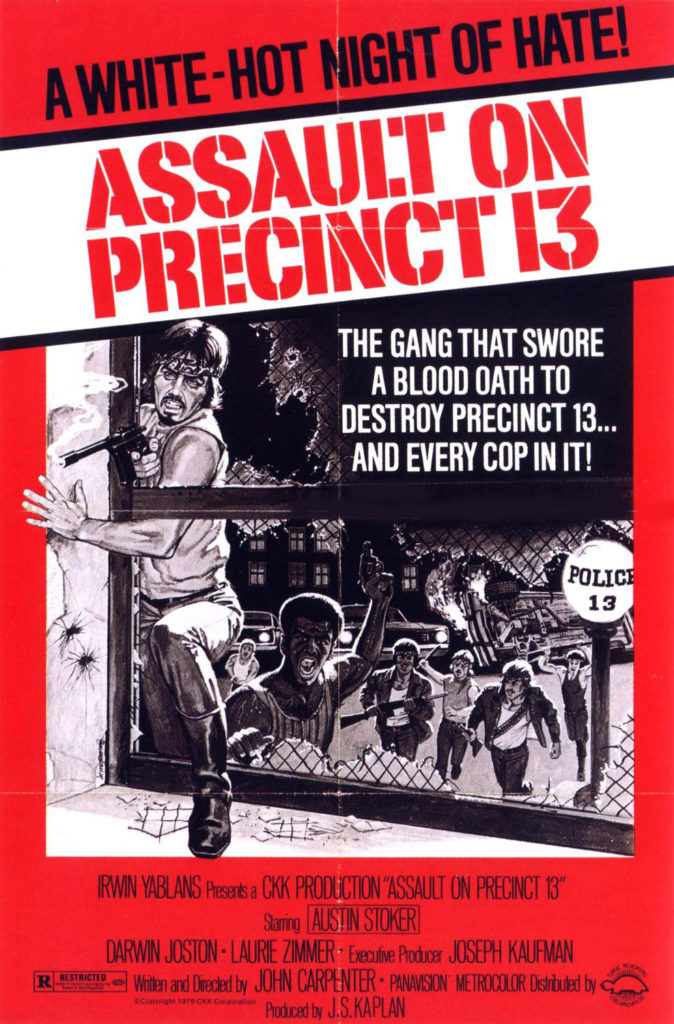

Plus tard, en parallèle, c’est le cinéma américain qui me faisait découvrir l’envers du décor du miracle américain. Bien que blanc comme un cul, je devins fan des films de la Blaxploitation, ce genre qui représentait enfin les Noirs dans le cinéma américain sous un jour héroïque et dominant. Notamment Shaft, porté par l’irrésistible musique d’Isaac Hayes. Je ne devais que bien plus tard découvrir le film ultime qui lança le mouvement, le génial Sweet Sweetback’s Baadass Song de Melvin Van Peebles. Mais je compris aussi toute la puissance politique du cinéma fantastique de John Carpenter. Assaut, où un gang multi-ethnique décide d’assiéger un commissariat abandonné, me semblait un des premiers films qui donnaient à voir une jeunesse qui n’en pouvait plus de la ségrégation et des violences policières, et qui décidait de passer au-dessus de ses différences pour se venger de la police. Et cela 15 ans avant La Haine.

Et puis le cinéma américain, c’est aussi la découverte des nouveaux westerns, ceux qui racontaient enfin l’autre visage de la conquête de l’Ouest. Quand j’étais môme, le western, c’était de malheureuses familles de pionniers assiégés dans leur chariot par des sauvages assoiffés de sang et de scalps, et qui criaient des youyous en jetant des flèches enflammées. Parfois, les pionniers étaient heureusement sauvés par des héros indomptables à la mâchoire carrée et au colt implacable, dont John Wayne était évidemment l’exemple incontournable. Certes, dans les années 50/60, le western avait bien glissé quelques personnages de gentils indiens moins sauvages, du genre à comprendre les Blancs, voire à les aider. Mais voilà, l’horreur du génocide indien, nada au cinéma. Et puis il y eut Soldat bleu, peut-être pas le plus grand des westerns, mais qui avait le mérite de se terminer par un massacre impitoyable par des tuniques bleues de tout un campement indien, femmes et enfants compris, évoquant celui de Sand Creek en 1864.

Ce qui m’interpellait alors, c’était l’absence quasi totale dans le cinéma français de regard sur le passé colonial. Et puis, alors qu’à 23 ans je devenais tout jeune programmateur d’une salle de cinéma d’un quartier que l’on disait « difficile » de la banlieue lilloise, je découvris René Vautier grâce à une professeur de filmologie de l’université de Lille III, Louisette Faréniaux, qui changea la vie de centaines de jeunes étudiants cinéphiles.

Le tout jeune René Vautier avait été résistant breton. Mais au lendemain de la guerre, cinéaste en herbe d’à peine 20 ans, il a été envoyé par la Ligue de l’Enseignement dans différents coins de l’Afrique coloniale pour témoigner des bienfaits civilisationnels de la France. Finalement scandalisé sur place, il réalise le premier film anticolonial de l’histoire, Afrique 50. Le film est confisqué et le jeune réalisateur rentre clandestinement à Brest, où il filme la grande grève des travailleurs qui reconstruisent la ville bombardée. Puis il y eu le film Un homme est mort, évoquant le meurtre d’un ouvrier par la police, et qui fut tellement montré sur les piquets de grève que la pellicule n’y résista pas. Très belle histoire d’un film disparu.

Huit ans plus tard, René Vautier rejoint la résistance algérienne. Malgré quelques rebondissements (il fut accusé à tort de détournement par des factions du mouvement et brièvement emprisonné) il devint le cinéaste de la révolution au point de contribuer à créer le premier centre du cinéma algérien.

En 1974, il réalise Avoir 20 ans dans les Aurès avec Philippe Léotard et Alexandre Arcady en acteurs, si si. Cette fiction longtemps interdite est devenu LE film anticolonial sur la guerre d’Algérie. Jusqu’à sa mort en 2015, René Vautier a fait du film de lutte son fer de lance. Il n’a cessé de parler de la condition ouvrière et de l’écologie et, bien sûr, des luttes anticoloniales. Quand un pétrolier défigura sa chère Bretagne en 1978 il réalisa Marée noire et Colère rouge, où il démontre la campagne d’information mensongère qui suivit l’accident, ainsi que ses conséquences écologiques désastreuses.

Le hasard a fait que j’ai rencontré l’amour de ma vie au Centre de Culture Populaire de Saint-Nazaire. Un espace qui a accompagné nombre des films de René Vautier. Nous avons eu le plaisir de raccompagner chez lui à Cancale cet homme génialement attachant après un hommage qui lui fut rendu à Saint-Nazaire en 2014. Un très beau souvenir quelques temps avant sa mort.

Pour revenir à Louisette Faréniaux, c’est aussi elle qui m’éveilla à la cause palestinienne, elle qui montrait dès la fin des années 80 des films sur la Palestine. Grâce à elle, je découvris et montrai les premiers films d’Eyal Sivan, cinéaste israélien résolument antisioniste, et notamment son film Izkor, génial documentaire sur la manipulation de l’histoire que subissent les écoliers israéliens. Tout cela me parlait, à moi, l’ancien étudiant en histoire.

Grâce à Louisette, grâce à René, grâce à Eyal, grâce à mon père, tous ces gens qui n’ont pas forcément choisi le camp qui leur était assigné, je continue depuis maintenant trois décennies à faire ce métier qui me passionne. Créer du lien avec des gens grâce au cinéma, faire émerger des consciences, générer de l’échange et du débat, en ayant toujours conscience que dans ce métier tout est toujours politique. Je sais ce que je suis et ce que je resterai : un fils du prolétariat et des quartiers populaires qui aura toujours pour frères et sœurs, quelles que soient leurs origines, ceux de ma classe sociale et ceux qui ont choisi de transgresser la leur.

Par la suite j’ai fait, grâce à mes différentes activités, de formidables rencontres, vu des œuvres fantastiques et transmis, je l’espère, la passion du cinéma à d’autres gens.

Je me souviens du regard émerveillé et touché des enfants d’une classe de ZEP de Lille quand on leur a montré Kes de Ken Loach en version originale, alors que les enseignants, furieux, me disaient que c’était impossible de montrer un film en VO à des 5e venus de leur coin.

Je me souviens quand j’ai monté le Freak Zone Festival du Film Trash de Lille. Un festival complètement provocateur et politique où j’ai programmé en 1996 le cinéaste serbe Zelimir Zilnik, dont le film Marble Ass présentait un travesti qui baisait un maximum de soldats pour tenter d’adoucir leurs ardeurs massacreuses sur le front bosniaque.

J’ai contribué à la coopérative Co-Errances qui distribua entre autres un programme de courts-métrages zapatistes, pour lequel on organisa la tournée d’une délégation du Chiapas, prouvant s’il était besoin que l’histoire des peuples doit être racontée par eux-mêmes et non par ceux qui les ont opprimés.

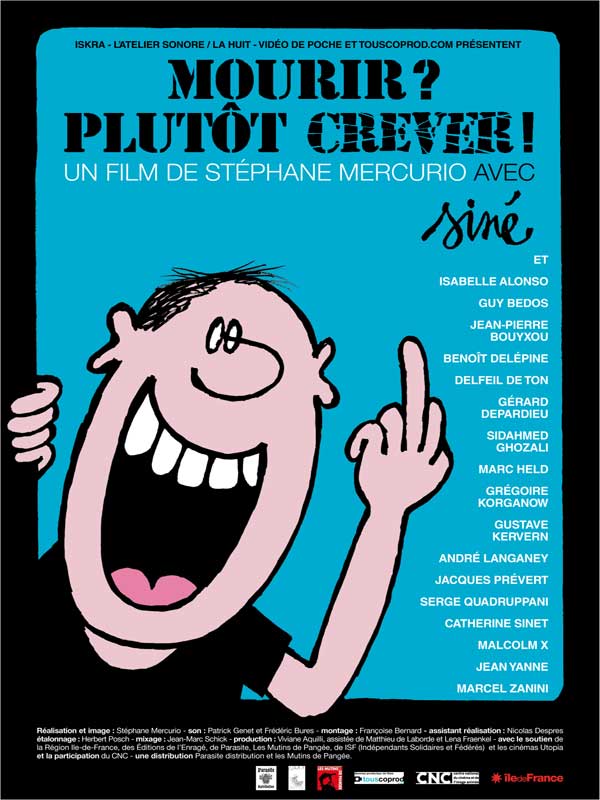

Je me souviens de ma rencontre avec le génial Siné, que j’admire depuis l’adolescence. J’ai d’ailleurs, avec quelques camarades, dépensé de manière un peu suicidaire beaucoup d’argent en distribuant en salle « Mourir ? Plutôt Crever ! », portrait du maitre par sa fille, Stéphane Mercurio.

Depuis, grâce au cinéma où je travaille, j’ai vu des centaines de films formidables et organisé des dizaines de rencontres, certaines extraordinaires. Idem avec Urban Distribution grâce à qui j’ai fait tourner un catcheur gay, ou une ancienne espionne antinazie désormais centenaire.

Il m’arrive de donner des coups de patte à des projets totalement indépendants. Un de mes derniers bonheurs fut d’avoir aidé à distribuer Des Figues en avril. Ce documentaire à la fois intime et universel du journaliste et aventurier Nadir Dendoune nous montre, à travers le portrait de sa maman, comment toutes ces mères des quartiers populaires, loin de leur pays natal, se dévouèrent totalement à leurs enfants. Un film qui nous a fait vivre des moments uniques comme cette séance incroyable au Louxor, suivie d’un concert de Mouss & Hakim où nous avons chanté et pleuré. Mais encore, nous avons vu arriver au cinéma des octogénaires qui vivaient leur toute première séance de ciné !

Grâce au cinéma, et à tous ces gens rencontrés, grâce aux sourires des spectateurs, mais aussi à leurs interventions et parfois à leurs colères, je pourrais faire graver sur ma tombe : « je ne regrette rien, allez-vous faire foutre ».

Mes propositions de films

LES TEMPS MODERNES

LES LUMIÈRES DE LA VILLE

LE KID

LE CUIRASSÉ POTEMKINE

PORCHERIE

TOUS LES AUTRES S'APPELLENT ALI

SHAFT

LA HAINE

AFRIQUE 50

AVOIR VINGT ANS DANS LES AURÈS

AVOIR VINGT ANS DANS LES AURÈS est une fiction construite à partir de huit cents heures d'enregistrements d'appelés français pendant la guerre d'Algérie. , Lire la suite...

KES

Billy Casper vit dans une petite ville minière du nord-est de l'Angleterre, à Barnsley, dans le Yorkshire. Il a une douzaine d'annéeset l'univers dans lequel il vit , Lire la suite...

MARBLE ASS

DES FIGUES EN AVRIL

Le film Des figues en avril dessine le portrait drôle et bouleversant de Messaouda Dendoune, fil, Lire la suite...